復旧・復興

被災地を支え、復興へと導く施設

広域的で災害に強い道路ネットワークは、産業を支え、地域経済を活性化する。災害時には、避難路として、あるいは救援道路・緊急輸送道路として機能する。

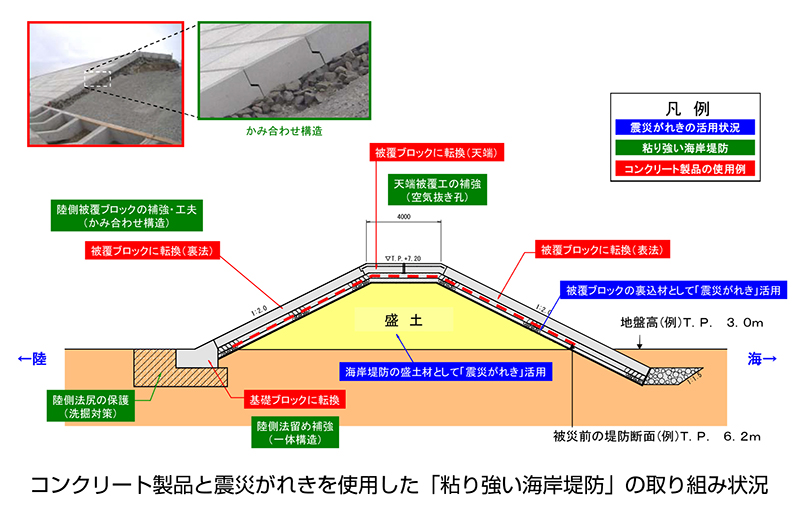

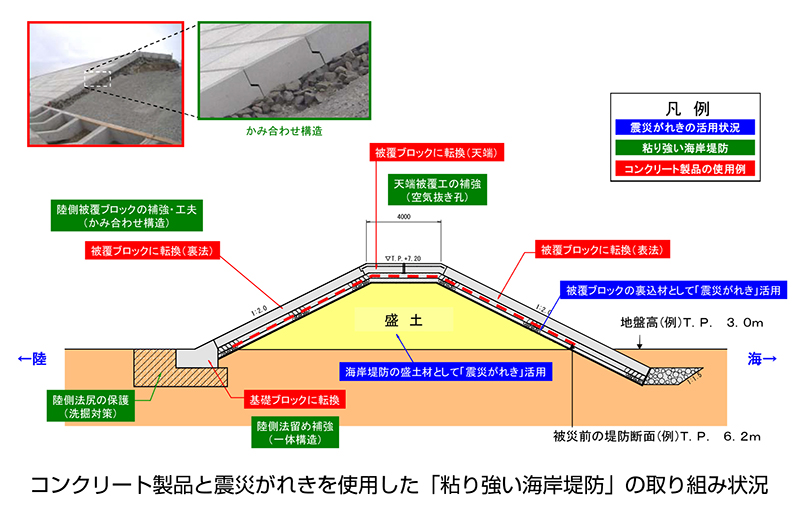

岩手、宮城、福島3県の海岸堤防や河川堤防は、数十年から百数十年に一度の発生が予想される津波を想定した高さを設定。これらの施設は、沿岸地域の復興を防災面から支えることとなる。

詳しくはこちら >>

広域的で災害に強い道路ネットワークは、産業を支え、地域経済を活性化する。災害時には、避難路として、あるいは救援道路・緊急輸送道路として機能する。

岩手、宮城、福島3県の海岸堤防や河川堤防は、数十年から百数十年に一度の発生が予想される津波を想定した高さを設定。これらの施設は、沿岸地域の復興を防災面から支えることとなる。

詳しくはこちら >>

八戸港フェリーターミナル(青森県八戸市大字河原木字海岸25) MAP

八太郎地区の北防波堤は、ケーソンが滑動・転倒し、全長3,496mのうち約9割が被災した。北防波堤の復旧にあたっては、大量の津波堆積土砂等をケーソン中詰材に利用し、また、東日本大震災クラスの津波が再び襲来しても防波堤が大きく被災しないようにするため、粘り強い構造を採用している。

特に八戸港の臨海部及び市街地は広範囲にわたり浸水被害を受け、押し流されたがれき等により臨港道路が不通となったが、懸命な撤去作業により、3月15日午後にはほぼ撤去が完了し救援ルートが確保された。また、発生頻度の高い津波による被害を防ぐために、防護ラインを設定して防潮堤を新たに整備することにより、浸水域の減少効果が期待されている。

埓浜防災緑地(福島県新地町大字埓木崎) MAP

福島県内の津波被害を受けた沿岸部においては、将来を見据えた復興に向け、津波災害に強いまちづくりとして海岸堤防、防災緑地、道路など複数の手法を組み合わせた「多重防御」と、避難路確保などによる、ソフト・ハード両面からの総合的な防災力の高いまちづくりが進められることとなり、埓浜地区では、防災緑地の整備や海岸堤防、県道相馬亘理線などの整備が一体的に計画された。

防災緑地は、津波被害の軽減を図るとともに、地域のレクリエーション、文化活動、美化活動などを通じて震災の記憶を継承し、防災意識の向上や震災伝承につながることが期待されている。

市道大洲松川線(福島県相馬市尾浜字松川) MAP

東日本大震災により、相馬市では震度6弱が観測され海岸には高さ9mを超える津波が押し寄せた。これにより、海岸堤防の大部分が破壊され、兼用して利用されていた堤防上の市道も全区間に渡って流失するといった甚大な被害を受けた。

復旧については、堤防を震災前より1m高くし、堤防を越える波にも耐えられるよう『粘り強い構造』にするとともに、市道と堤防を一体化した『強固な構造』とし、観光道路として愛されるよう、車窓から海が見えるように道路を高くするなどの工夫も行った。市道と海岸堤防は一体構造であるため、海岸堤防の事業者である県が代行工事により施工した。

震災直後の跡形もない状況から地元の建設業者の協力や全国からの多くの都府県職員の応援を得て、7年の歳月を経て、2018年4月21日に復旧工事が完了した。

松川大洲・大浜地区海岸の整備により、甚大な被害を受けた沿岸部の安全・安心が確保されるとともに、通行止めにより分断されていた地区が結ばれることで、地域住民の方の利便性が向上し、更には相馬周遊ルートの確立による観光や地域産業の活性化など、多くの効果が期待される。

原釜尾浜防災緑地・尾浜地区海岸・県道相馬亘理線 MAP

2011年3月11日14時46分、マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が発生しました。

福島県内では、最大で震度6強の強い揺れに加え、新地町からいわき市までの広範囲に亘る沿岸部の市街地や集落を断続的に襲った大規模な津波などによって、死者は4千人(関連死を含む)を超え、建物・家屋は、約10万棟が全半壊するなど、壊滅的な被害となりました。

津波被害を受けた沿岸部においては、将来を見据えた復興に向け、 が進められることとなり、ここ原釜、尾浜地区においては、防災緑地の整備や海岸堤防、県道相馬亘理線などの整備が一体的に計画されました。

防災緑地については、津波被害の軽減を図るとともに、地域のレクリエーション、文化活動、緑化活動を通じて震災の記憶を継承し、防災意識の向上や震災伝承につながることが期待されています。

ひろの防災緑地、浅見川・北迫川堤防、浅見川地区海岸、県道広野小高線 MAP

2011年3月11日14時46分、マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が発生しました。

福島県内では、最大で震度6強の強い揺れに加え、新地町からいわき市までの広範囲に亘る沿岸部の市街地や集落を断続的に襲った大規模な津波などによって、死者は4千人(関連死を含む)を超え、建物・家屋は、約10万棟が全半壊するなど、壊滅的な被害となりました。

津波被害を受けた沿岸部においては、将来を見据えた復興に向け、 が進められることとなり、ここ下浅見川、下北迫地区においては、防災緑地の整備や河川・海岸堤防、県道広野小高線などの整備が一体的に計画されました。

防災緑地については、津波被害の軽減を図るとともに、地域のレクリエーション、文化活動、緑化活動を通じて震災の記憶を継承し、防災意識の向上や震災伝承につながることが期待されています。